Une figure emblématique de la Faculté de médecine, reconnue comme un grand Québécois, nous a quittés le 23 décembre dernier.

La Direction de la Faculté tenait à rendre hommage à Louis E. Bernard, un homme dont la trajectoire est remarquable et indissociable de l’histoire récente de la santé au Québec. À l’occasion de son décès, que nous avons appris avec grande émotion, nous publions le texte rédigé par Jacques E. Girard, témoin privilégié de son parcours à partir des années 70, alors qu’il était encore étudiant en médecine et qui l’a suivi au fil des ans comme collègue en santé publique. Nous offrons nos plus sincères condoléances aux membres de sa famille, ses collègues et amis.

Louis E. Bernard

1938 - 2024Louis E. Bernard est né en Gaspésie, à Maria en 1938. Quelques 20 ans plus tard, à sa sortie du Séminaire de Gaspé, après ses humanités classiques, il entre au Grand Séminaire de Québec, mais sa vocation dans les Ordres sera de courte durée. Il entreprend alors des études de médecine au sein de notre Faculté à l’Université Laval en 1958. Il poursuivra sa spécialisation en pédiatrie en 1964 au cœur de la révolution tranquille. Dans cette période effervescente, il se forme comme résident en pédiatrie à Détroit et Montréal, notamment à l’Hôpital Sainte-Justine.

Finalement, il décide d’entreprendre une maîtrise de santé publique à l’Université Harvard à Boston, pour compléter sa formation de pédiatre, avant de revenir à Québec en 1970. Il revenait pour exercer la pédiatrie au CHUL, mais c’est l’idée de mettre sur pied un Département de médecine sociale et préventive à notre Faculté qui l’animait avec de nouveaux complices rencontrés à Harvard : Jean Rochon et Thérèse Morais. Il faut dire que nous assistions alors à la mise en place du système publique de santé sur un changement de paradigme avec Monsieur Claude Castonguay, qui avait reçu le mandat, comme ministre de la santé, d’implanter la réforme suite aux travaux de la Commission qu’il avait co-présidée dans les années 60.Avec son leadership naturel, il occupe alors plusieurs fonctions, dont celles de directeur du Département de pédiatrie (1974-79) et du programme de résidence en santé communautaire (1980-84), avant d’être nommé vice-doyen à l’enseignement en charge du programme de médecine (1984-88) pour finalement assumer la direction du Département de médecine sociale et préventive (1988-97). Par ailleurs, il a participé activement à la mise en place de programmes, services et organismes du réseau. À titre d’exemple, il a conduit ce mandat en 1996 de présider le comité d’experts chargé de l’élaboration du programme québécois de dépistage du cancer du sein. C’est en 1997 qu’il accepte le mandat de développer l’Institut national de santé publique du Québec, de l’implanter et de le diriger comme premier PDG jusqu’en 2002.

Mais ce sont ses prises de position, avec ce souci constant d’intégrité et sa plume efficace, qui étaient redoutées, car il ne supportait pas l’imposture. Le fait de la dénoncer ne lui aura pas fait que des amis mais, en rétrospective, on reconnaissait toujours la pertinence et la justesse de ses propos. Il lui suffisait de dire quelques expressions en latin pour couper court à des discussions interminables qui n’allaient nulle part et il savait en utiliser une pléthore avec éloquence pour détendre des atmosphères tendues… Déterminé, c’était sa manière de promouvoir le changement.Son expertise en santé publique, avec de fortes assises en santé maternelle et infantile alignées sur les déterminants affectant les enfants vulnérables et la condition des femmes, en a fait un acteur plébiscité au gré de ses missions au Maghreb et en Afrique de l’Ouest (Guinée, Sénégal, Mali, Bénin, etc.), de même qu’au Rwanda. À cette époque, l’ouverture sur le monde et l’engagement universitaire face à l’internationalisation des programmes ont représenté l’âge d’or pour la Faculté de médecine et l’Université Laval.

Il a contribué comme visionnaire à créer les conditions pour faire émerger une masse critique de professeurs, dont j’étais, à travers des avancées progressistes en santé pour un monde meilleur.

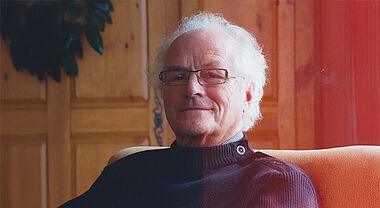

Il a pris sa retraite de l’Université Laval en 2004 et on lui a octroyé le statut de professeur émérite en 2007. L’Académie des grands Québécois lui a témoigné une reconnaissance en 2012. Au cours de cette période, il est retourné vivre à Maria dans sa Gaspésie natale. Il a œuvré à faire de l’Espace René-Lévesque une réalité en 2018 avec son musée-jardin thématique et le pavillon d’accueil à New Carlisle. Dans la même veine, il a pris la plume de l’écrivain et a produit trois œuvres littéraires, en faisant revivre des personnages ayant vécu à Maria au 20ème siècle, dont son propre grand-père. Un épisode d’une série télévisée de Radio-Canada a d’ailleurs adapté son premier livre « Signé Jean de la Grève (2005) ». La critique a également salué les deux autres : « …Et la terre avec! (2009) » et « La Nounne (2013) ».Finalement, c’était bel et bien un homme d’exception, car son leg est immense, parce que peu de personnes laissent une telle marque derrière eux, lorsqu’ils disparaissent. D’ailleurs, Jacques Nadeau, l’un de nos grands photojournalistes, a immortalisé Louis Bernard avec 79 autres grands ainés dans son dernier livre « Vénérables » à l’automne 2024…

Jacques E. Girard

Professeur retraité associé de l’Université Laval